企業とSDGs

SDGsとは「Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)」の略称で、国連加盟193か国が2016年~2030年の15年間で達成する行動計画です。2015年9月の国連サミットで採択され、2030年に向けた17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲット、232の指標で構成されています。

SDGs最終年(2030年)に向かって、企業のSDGsの取り組みが加速しています。

企業行動指針「SDG Compass」目標設定のための「アウトサイド・イン・アプローチ法」

ビジネスを成功させようと思えば、タイムマシンにのって未来に生き、未来で何が起きているか見れば良い。映画やSFの世界ではたまに取り上げられる題材です。この空想の世界の産物だった未来を見るためのヒントが私達の身近に存在します。それがSDGsなのです。

SDGsは未来地図という話をしましたが、SDGsで示される169のターゲットには、「このままで行くと2030年には地球はこうなっている」という危機的予測を「人類の活動でこの持続可能な水準までもっていこう」という意思が込められています。

SDG Compassの目的は、企業がいかにしてSDGsを経営戦略と整合させ、具体的目標に落とし込んでいくか、その指針を示すことにあります。

SDG Compassでは、企業がSDGsに最大限貢献できるよう5つのステップを提示しており、そのステップ3「目標を管理する」に、「アウトサイド・イン・アプローチ」が出てきます。

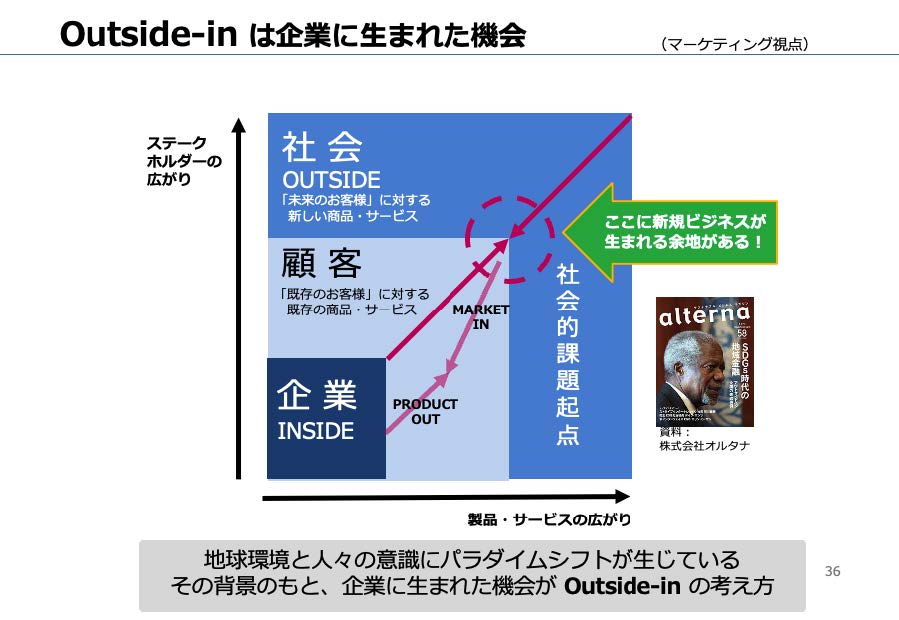

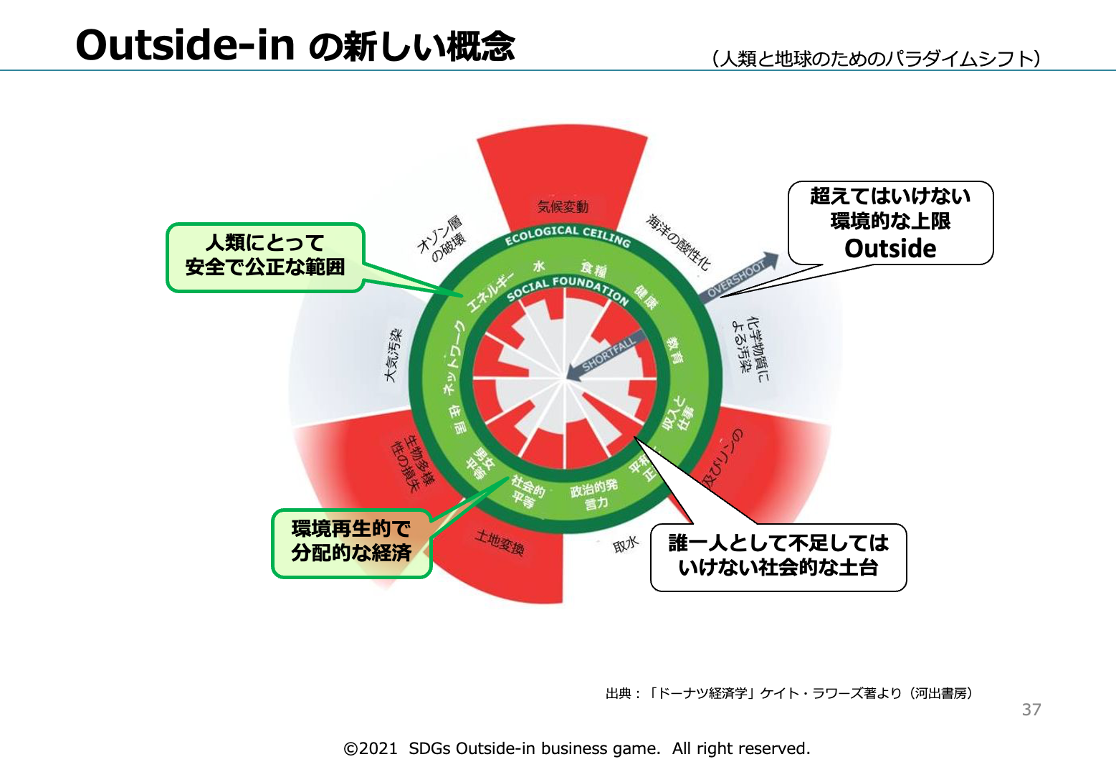

「アウトサイド・イン」とは、直訳すると、「外から内へ」、つまり環境的、社会的起点で目標を設定して企業活動を行なうこと。対する「インサイド・アウト」は「内から外へ」。

企業起点で目標化し、結果として環境的・社会的影響がもたらされるという考え方です。

どちらのベクトルも必要ですが、内部中心的なアプローチを取る今日的なあり方、つまり「インサイド・アウト・アプローチ」では、もはや環境的、社会的な課題に十分対処することができない。

世界的な視点から、何が必要かについて外部から検討し、それに基づいて目標を設定する「アウトサイド・イン」アプローチが必要であると推奨されています。

つまり「起点」をどこに置いて未来を描くかが、重要な違いです。

私たちは、この環境的、社会的起点で企業の未来を描く「アウトサイド・イン」アプローチによるビジネス創出を広めていこうと、「アウトサイドイン」シリーズとしてビジネスシミュレーションを開発し、提供しています。

どのような背景から

SDGsは生まれたのか

ものごとが生まれるときには、必ずそれが生まれた背景があります。

どのような背景からSDGsの考え方が生まれたのか紹介します。

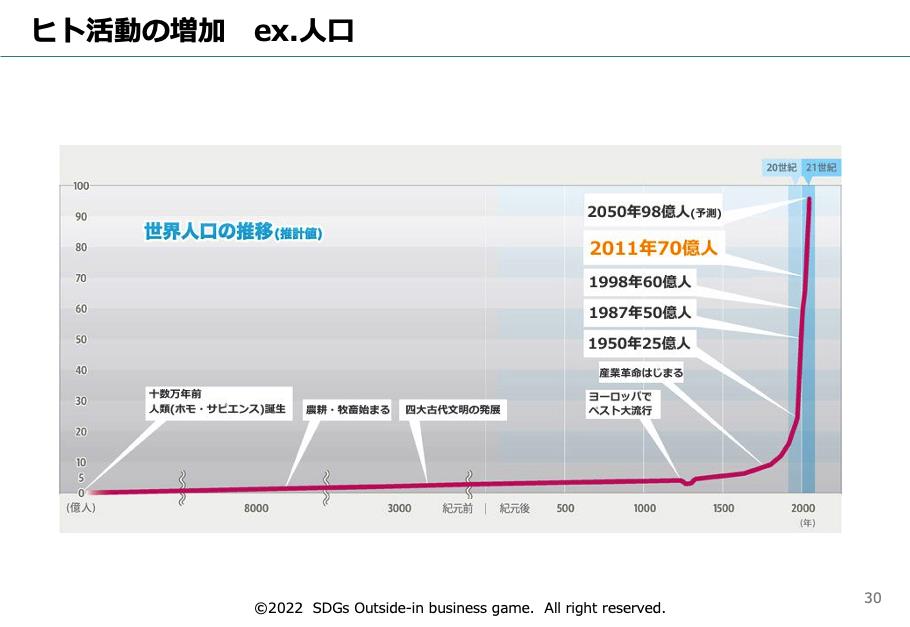

SDGsが生まれた背景のひとつに急激な人口増があります。

2022年現在で約79億人の世界総人口は、2022年11月15日に80億人に達し、2037年90億人、2057年100億人にまで成長すると予測されています。

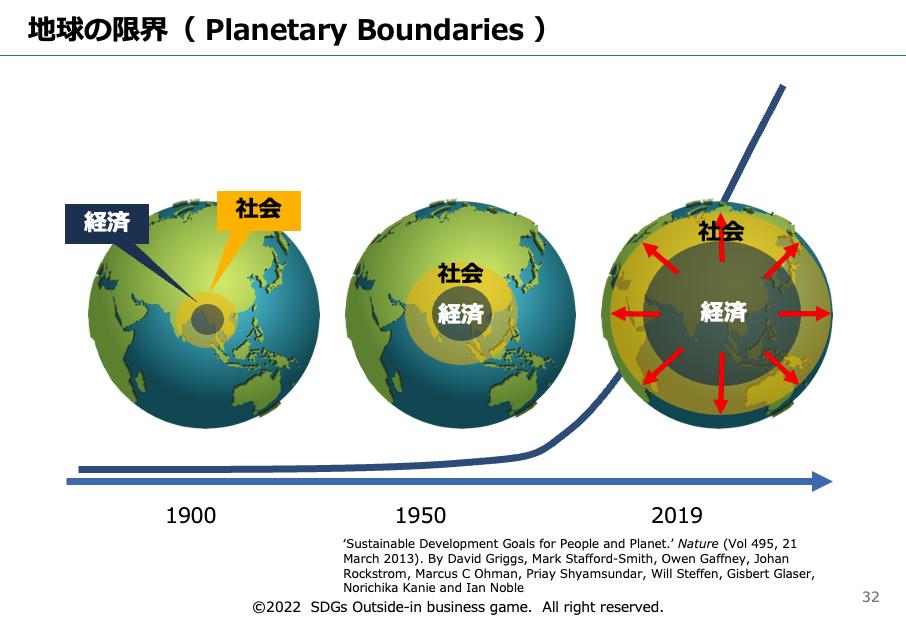

昔は地球という大きな懐の中で、経済活動、社会活動は小さなものでした。

多少ムチャをしても、地球が吸収・再生産してくれました。

しかし、人口増に伴い地球環境の中でのヒト活動が占める割合がどんどん大きくなった結果、地球が吸収、再生産する範囲を超えてしまったと言われています。

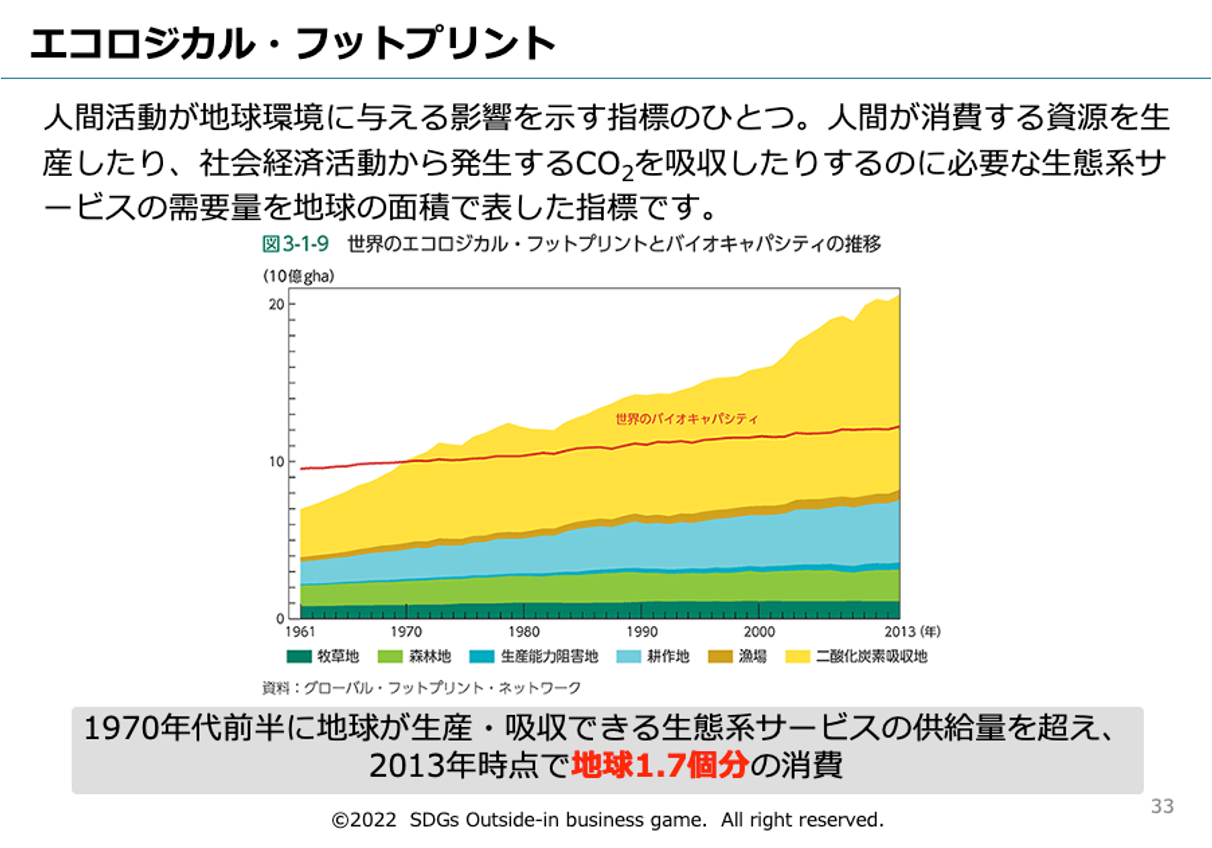

18世紀から19世紀に起こった産業革命以降、人類は木々を際限なく伐採し、生態系の歯車である動植物を絶滅へと追いやりました。これにより、世界各地の様々な生態系が壊されています。

その影響度を示すのが「エコロジカル・フットプリント」。人類が活動するために必要な地球の面積を表したものです。すでに地球1個では足りない状況にあり、地球全体のエコロジカル・フットプリントはバイオキャパシティーの1.7倍。今の生活を維持するには1.7個分の地球が必要であるとなります。

「エコロジカル・フットプリント」の対義語が「バイオキャパシティー」で、生態系が生み出す資源のことで酸素や食糧などになります。お金で例えれば、エコロジカル・フットプリントが「支出」で、バイオキャパシティーが「収入」と考えられます。そして支出が収入をどれだけ越えているかを見れば赤字具合がわかります。

国別のエコロジカル・フットプリントをみると、先進国では大きく、途上国では小さくなる傾向があります。

日本は世界の38番目に大きく、2017年のデータをみると、世界平均の約1.7倍にあたり、世界の人々が日本人と同じ生活をした場合、地球が2.9個必要になります。

SDGs 3つのビジネス

シミュレーションゲーム

Outside-in® /Great reset®/Earth shot® 2023 開発の背景と概要

(1)SDGs Outside-in(アウトサイド・イン)

/2019年5月ローンチ

・開発の背景:

SDGs経営の、スタンダード(基本・導入版)版。

SDGsをテーマに、先行して開発されたカードゲームには世界を舞台に本質理解を促した「2030 SDGs」、国内を舞台に具体的なプロジェクトを題材にした「SDGs de 地方創生」があります。これらのゲームを活用したSDGsに理解はある一定の進捗を見せて来ました。

そんな中で企業が次のステップを踏み出していくにはどうすればいいのかとの声が大きくなっていました。

そこで2019年5月に開発したのが、「SDGs Outside-in」カードゲームで、企業の方々に体験頂き、SDGsの考え方を自社の事業に取り入れ、事業変革を起こしていくことを目的としました。

アウトサイド・インの名称について説明しますと、アウトとは「社会」を、インは企業や組織を意味します。これまでのビジネスアプローチでは、企業が自社の製品・サービスの強みを生かしてマーケットを開拓する「Product out」や市場のニーズに合わせて製品・サービスを開発する「Market in」が主流でした。「Outside in」はこの「Market in」のベクトルを伸ばすことで、「社会のニーズ」に応えようというものです。つまり「社会課題の解決を起点にしたビジネス創出」を意味しています。

SDGsという概念を活用して、もっとパワフルに世界をよりよい方向に変えていく導入版ツールとしての位置づけです。

・主な対象/

①一般社員、次世代リーダー、新入社員、サステナビリティイベント等参加者

②専門家(他の教育の資格を持っている方など)の方で、SDGsに関わるセミナー、ワークショップなどを行いたい方。(https://outside-in.jp/)

・本講座で学べること/

「Outside-in(アウトサイドイン)」とは、新たな事業を創造し、社会に価値を産み出すために必要な考え方(=アウトサイドイン・アプローチ)を、ゲーム体験を通じて学ぶ。社会で起きた実際の課題を事例研究し、解決策を考え新事業創出を実現していく学びを目的としたビジネスシミュレーション。

・提供方法/

「体験ワークショップ」企業研修やイベント時の催事にアレンジ可)開催

「SDGs Outside in」公認ファシリテーター養成講座

(2)「ESG/SDGs Great reset(グレートリセット)」

/2021年10月21日試行版ローンチ(詳細はお問い合わせください)

・開発の背景:

2015年9月、国連総会で国連加盟国193カ国すべてが賛同して「SDGs」を採択されたことで、2030年に向けて世界が進むべき方向性が明らかになりました。同年同月に日本の年金積立金管理運用法人「GPIF」が国連責任投資原則(PRI)に署名し、2017年7月にESG投資の運用を開始しました。国内企業の環境変化もどんどん加速していきました。

同じく2015年1月、世界経済フォーラムの年次総会「ダボス会議」で「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」が紹介されました。SDGsは、プラネタリー・バウンダリーの範囲内で世界の繁栄と包摂的な社会の達成を目指す、すべての国のための世界で初めてのロードマップであることが認識され、2017年には、「ドーナツ経済学が世界を救う」(ケイト・ラワーズ著)が発表。「経済学」の新たな形が提言されました。今では、この「ドーナツ経済」が主流であると言われています。

「ESG/SDGsにどう取り組んだらよいか、よくわからないが、グローバルの企業に求められるから何とかしなければならない」等との声が聞かれていきました。そしてコロナ禍へ突入。2021年の「ダボス会議」のテーマが「グレートリセット」でしたが、開催は見送られました。「世界がよりよくなるように、経済・社会・環境などに関するしくみを一度リセットしよう」という意味が込められていました。

この混乱の真っただ中に2021年10月21日に「ESG/SDGs Great reset」をローンチしました。

「ESG/SDGs Great reset」は、名前が表す通り過去をリセットしてESG/SDGsの価値感で事業活動を行なう体験ですから、産みの苦しみに何度もさらされますが、受講された方々の気づきも、企業研修で導入された企業様にとっても、得難い貴重な学びとなっているようです。経営・新事業化のシミュレーションの繰り返しにより、経営者、社員一人ひとりのグレートリセット(ESG/SDGs思考への転換)へと導くプログラムです。

・主な対象/

①経営者、経営企画室・ESG/SDGs/サステナビリティ担当者、次世代リーダー、新事業開発メンバー等

②専門家(他の教育の資格を持っている方など)の方々で、ESG/SDGs に関わるテーマで、経営者、幹部・リーダー向けセミナー、ワークショップなどを行いたい方。

③ESG/SDGsを導入・浸透・定着したいと考える企業・団体の担当の方。

(https://great-reset.outside-in.jp/)

・本講座で学べること/

持続可能な社会づくりのためには社会の枠組みそのものを見直し、未来からバックキャスティングして最適な経営を行うためのアプローチを体験し学べるビジネスシミュレーション。思考の習慣づくり、脳力開発でもあることから、100回試みることをお勧めしています。そのためにエクスペリエンス・AIサーベイもご用意、数か月から年間単位でサポート、深い学びを得ることができます。

・提供方法/

オンライン上でいつでも24時間、一人でも参加できるビジネスシミュレーション。

「体験ワークショップ」、「公認ファシリテーター養成講座」を開催。

(3)気候変動対策シミュレーション「SDGs Earth shot(アースショット)」

/ローンチ準備中(詳細はお問い合わせください)

・開発の背景:

2012年春に出版し、「リオ+20(2012)」で各国代表に手渡しした「プラネタリー・バウンダリー」

(Big World Small Planet:Abundance withn Planetary Boundaries)の著者の一人である

J.ロックストローム(ベルリン在住。地球システムの研究者)が2021年1月に「地球の限界(BREAKING

BOUNDARIES The Science of Our Planet)」を著しました。

新しい世界観、つまりプラネタリー・スチュワードシップ(責任ある地球管理)―プラネタリー・バウンダリーの範囲内でグローバル経済を回そうと提言しています。

アースショットとは、「地球の視点で考える」こと。アースショット構想とは、地球の回復力を積極的に高める経済を実現する〝21世紀のサバイバルガイド″であり、今後6年間の私たちの使命です。これには全員の参加が必要です。「気候変動対策シミュレーション」で、責任ある地球管理者としての自分を、体験して頂きたいと考えます。

・主な対象/

①13歳以上の社会人を想定…学校で、家庭で、企業内で、自治体・団体・地域社会で。

②企業の方々で、経営者、経営企画室・ESG/SDGs/サステナビリティ担当者、次世代リーダー、新事業開発メンバー、一般社員、新入社員等、全ての構成員に。

③専門家(他の教育の資格を持っている方など)の方々で、ESG/SDGsに関わるテーマで、経営者、幹部・リーダー向けセミナー、ワークショップなどを行いたい方。

速報版はこちらから

・本講座で学べること/

政治・経済・情緒(市民意識)を考えながら、サステナブルな生き方に挑戦する内容。物語は、2070年にはじまる。

…あなたは2070年から1991年にやってきたタイムリーパー。自らの生命と歩みを共にする母なる地球。精一杯Earth shot思考を試みるが地球温暖化は止まらない。2030年までの歴史の事実を知り、未来を紐解くヒントを学びながら、サステナビリティ/ESG/SDGsの生き方にチャレンジする。劇的に変化していく目の前の地球に最善の取り組みをドラマ仕立てで学べるシミュレーションです。

・提供方法/

①体験ワークショップ開催(リアル&オンライン)

②「SDGs Earth shot」公認ファシリテーター養成講座(オンライン)

③13歳以上の社会人に誰でも提供できる方法を近日公開予定。学校で、家庭で、企業内で、自治体・団体・地域社会で体験が可能になる。

※一人でも、グループでも、大勢でも体験が可能。

企業研修のご提案

2019年5月の「SDGsアウトサイドイン」のローンチからスタートし、当初構想したSDGs 3つのビジネスシミュレーションゲームが、2023年6月「SDGs Earth shot(アースショット)」のローンチで、完成します。

2023年はSDGs最終年(2030年)までの「折り返し点」。社会課題解決の視点で新事業開発に取り組む「アウトサイドイン」アプローチから、現実とサステナブル経営のジレンマを垣間見る「グレートリセット」。そして、地球生命維持システムを安定させるアプローチ「アースショット」へ。

3つのビジネスシミュレーションで、未来への道筋を疑似体験し、それぞれの「アースショット」を導いていって頂きたいと考えます。

ー課題は途方もなく大きく、壁は高い。リスクは深刻で、残された時間は少ない。…歴史上で最も急速な経済変革を促す必要がある。困難で壮大な取り組みを、これからの10年で始めなければならない。今すぐ、この本を閉じた瞬間からー

「成長の限界」から50年、ローマクラブの新レポート「Earth for All (万人のための地球)」(2022.11.30刊) の最終章は、このように語りかけています。

全員参画のプログラムとして、ぜひ、「SDGs 3つのビジネスシミュレーションゲームOutside-in®/Great reset®/Earth shot®」と、同時に用意した体験管理ツール「エクスペリエンス・AIサーベイ」を導入し、年間プロジェクトとして推進されることをお奨めいたします。

研修の成果測定ツール「エクスペリエンス・AIサーベイ」導入プログラムのご提案

→近日公開予定(お問合わせください)

社内に「公認ファシリテーター」を養成。

企業契約プランを導入

2023年6月からリニューアル及び新規スタートする養成講座では、従来「個人契約」だった制度に加え、「企業契約」を導入します。認定者対象者の人事異動等にフレキシブルに対応できるようにするためで、多人数及び毎年受講が可能な制度、安心プランです。初期費用、プラス毎年度の会費のみで可能になりますので、社内のサステビリティ浸透・推進計画に合わせてご活用いただけます。登録制でリニューアルやバージョンアップにも対応します。

※養成講座:詳細は、「検討中の皆様へ」をお読みいただくか、運営事務局(info@outside-in.jp)まで、お問合わせください。

ローマクラブ

「万人のための地球」発表

2022年9月、ローマクラブから「Earth for All: A Survival Guide for Humanity」(万人のための地球・丸善出版・2022/11/30発行)が発表されました。

最も大きなメッセージは、「成長の限界」から「プラネタリーバウンダリー」へで、プラネタリーバウンダリーの範囲内で持続可能な社会経済のパラダイムを追求する具体的な道筋を示しています。

「小出し手遅れ(Tool Little Too Late)」、「大きな飛躍(Giant Leap)」の2つのシナリオをもとに、2030年、そして2050年以降の世界の姿を描きだし、貧困、不平等、女性のエンパワメント、食料、エネルギーの5つの分野で今すぐ取り組むべき課題、具体的な解決策を明らかにし、背景にある社会経済システムそのものの「劇的な方向転換」を促しています。

地球規模の様々な脅威に直面する私たちが、SDGsへの取り組みを加速させ、その先の持続可能な未来に向けた歩みを確実なものにするための有益な指針を与えてくれます。

おわりに

SDGsの目標達成年である2030年まで、あと6年。途方もなく大きな課題を前に、私たちは、圧倒され、立ち止まり、後ろ向きになり、現状に流される道を選ぶでしょうか。

「いや、そんなことはできない。」「見渡せば、世界はどんどん変革しているではないか。」未来を大切にする人間として、果たすべき役割を自覚し、着々と行動に移そうと歩む道を選ぶでしょうか。

二者択一、私たちは、目指すに値する未来があることを信じ、企業の新入社員から経営者、学生や社会人である私たち、自治体のリーダー・職員、政治を志す人々等など、あらゆる人々が、自分の場所からSDGsのゴール達成が求める行動を加速させていきましょう。

アースショットすなわち、「地球の視点で考え、行動すること」を、今を生きる私たち一人ひとりの使命として取り組んでいこうではありませんか。

参考資料

1.「SDGs進捗レポート2023」

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン (GCNJ)

公益財団法人地球環境戦略研究所 (IGES)

2.「Earth for All」(万人のための地球)

監修:竹内和彦

公益財団法人 地球環境戦略研究所 (IGES) 理事長

2022.11.30発行 丸善出版

3.地球の限界/温暖化と地球の危機を解決する方法

オーウェン・ガフニー、ヨハン・ロックストローム

2022.2.26発行 河出書房新社